Nos ancêtres du Hainaut dans la Grande Guerre

Comme chaque année de nombreuses cérémonies commémorent l’armistice de la première guerre mondiale. Cette guerre, comme tant d’autres, a bouleversé durablement nos familles, nos paysages et nos destins, du fait des nombreux décès, militaires et civils, des destructions, et des déportations. Derrière cette généralité, chaque passionné de généalogie cherche à retrouver les parcours, les histoires familiales, et se doit d’explorer les traces laissées par ses ancêtres durant la Première Guerre mondiale.

Le Hainaut dans la tourmente

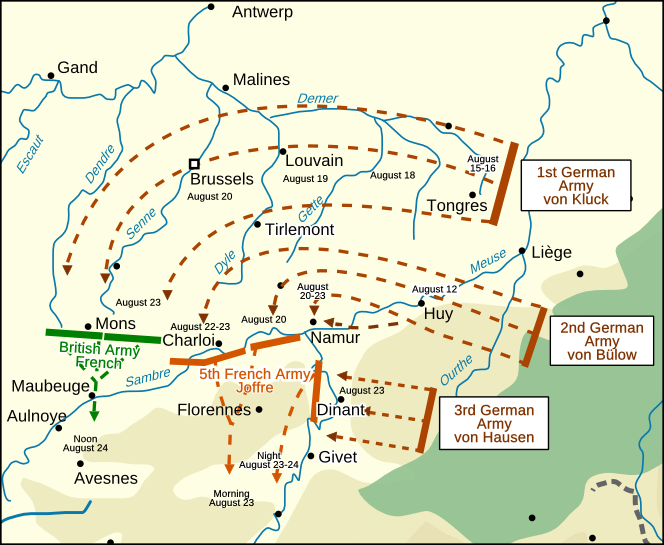

Dès les premiers jours d’août 1914, le Hainaut est au cœur de la tourmente. Mons devient le théâtre de la première bataille livrée par le corps expéditionnaire britannique. À Binche, Soignies, La Louvière, Tournai, Charleroi, les combats et les bombardements laissent derrière eux des rues détruites et des populations désemparées.

Les batailles et l’occupation allemande qui suit plongent la province dans quatre années de privations, de réquisitions et de peur. Des milliers d’hommes sont envoyés de force au travail en Allemagne, des familles entières sont déplacées. Les civils, eux, subissent la faim, les violences, parfois les représailles.

Le Hainaut fut aussi une terre de résistance : des réseaux d’évasion vers la France ou les Pays-Bas, des journaux clandestins, des actes de sabotage isolés. Mais la répression fut sévère : déportations, internements, exécutions.

Globalement, la grande guerre a ainsi profondément modifié la composition sociale du Hainaut :

- des familles déplacées ou réfugiées à l’étranger ;

- des mariages mixtes ultérieurs à la faveur des déportations par l’exil de nos citoyens ou l’accueil de déportés étrangers, ou encore de la reconstruction ;

- des lignées familiales rompues par les pertes au front ou les disparitions.

Comment retrouver ces traces de nos ancêtres ?

Les soldats du Hainaut

Des milliers de jeunes hommes du Hainaut ont été mobilisés dès 1914, pour rejoindre des forteresses, ou monter sur le front. Beaucoup seront blessés, faits prisonniers ou ne reviendront jamais. Pour retrouver leur trace, plusieurs pistes s’offrent à vous, notamment :

- Les dossiers du personnel militaire conservés au Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire ;

- Les dossiers matriculaires désormais accessibles aux Archives générales du Royaume ; certains dossiers matriculaires d’officiers sont consultables en ligne via le lien https://agatha.arch.be/data/ead/BE-A0510_723924_807182

- Les bases de données du projet Votre ancêtre belge dans la Grande Guerre 14-18 du site web GeneaFrancoBelge.

Certaines familles conservent encore des médailles, lettres, photographies, souvent la seule trace d’un parcours militaire, mais autant de fragments personnels qui peuvent vous aider à préciser, reconstituer une histoire. Si vous en possédez, n’hésitez pas à contacter et rechercher de l’aide auprès de notre association.

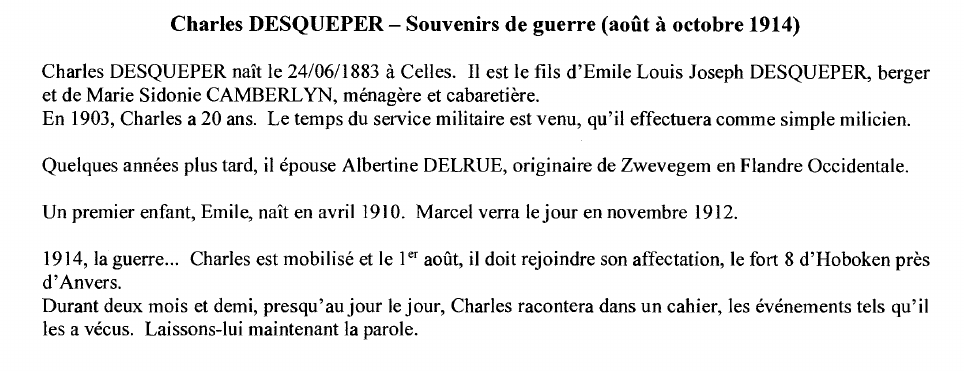

Cette opportunité s’est présentée au sein de notre association et a conduit à la rédaction d’un article paru dans notre revue BGH n°99 de 2014 (pages 155-214) : « Charles DESQUEPER – Souvenirs de guerre (août à octobre 1914) » par Damien DESQUEPER, grâce à des notes préservées. L’article commence ainsi :

Les prisonniers et les déportés

Entre 1916 et 1918, plus de 60 000 travailleurs belges sont déportés pour le travail forcé, dont de nombreux Hainuyers. Les archives militaires et civiles contiennent des listes de déportés, des correspondances, et parfois des demandes d’indemnisation après-guerre. Ces documents, consultables via les Archives de l’État ou le Cegesoma, permettent de retracer le parcours d’un aïeul disparu entre 1914 et 1918.

Des documents, consultables via les Archives de l’État ou le Cegesoma, permettent de retracer le parcours d’un aïeul disparu entre 1914 et 1918.

Les victimes civiles et les dommages de guerre

Les civils du Hainaut ont payé un lourd tribut : bombardements, exactions, pertes matérielles et humaines.

Malheureusement, une grande partie des archives originales liées aux dommages de guerre de 1914-1918 a disparu, pour de multiples causes : des destructions d’archives (dont certaines au cours de la seconde guerre mondiale), des sinistres accidentels, des restitutione de dossiers. Mais parfois, certaines séries ou copies ont survécu : (i) les archives de la Croix-Rouge de Belgique (listes de sinistrés et de disparus), les fonds du Musée Royal de l’Armée (dossiers de reconnaissance et décorations civiles), (iii) les collections du Cegesoma, où l’on trouve des rapports communaux, des témoignages de réfugiés et des photographies inédites.

Pour le généalogiste, ces sources permettent de compenser les lacunes des dossiers communaux et d’identifier les traces sociales ou patrimoniales d’une famille touchée par la guerre.

Les résistants et les figures du courage hainuyer

Le Hainaut a vu naître la résistance, qui s’amplifiera lors de la seconde guerre mondiale. Parmi ces figures, Gabrielle Petit, originaire de Tournai, est devenue symbole national du courage féminin : espionne au service de l’armée belge, arrêtée et exécutée à Bruxelles en 1916, elle est honorée par de nombreux monuments et rues à son nom.

Né à Gilly, Marcel Detry, chirurgien, sera un résistant de la première Guerre mondiale aux côtés d’Edith Cavell et Antoine Depage, des personnages qui au delà de soins apportés aux blessés ont permis l’évasion de nombreux soldats alliés.

Les monuments aux morts du Hainaut rappellent également les noms de combattants décorés à titre posthume. Chaque nom gravé sur la pierre est une porte ouverte pour la recherche généalogique : derrière les initiales se trouvent un foyer, une histoire, une descendance.

La plateforme The Belgian War Press permet de retrouver des traces documentaires de ces engagements : journaux clandestins, tracts, rapports d’arrestation. Notez que dans le cadre de la seconde guerre mondiale, on y ajoutera la référence Resistance in Belgium.

Collaboration, tribunaux et reconnaissance

L’après-guerre ne fut pas seulement un temps de deuil, mais aussi de justice et de réhabilitation. Les tribunaux militaires jugèrent les actes de collaboration, tandis que d’autres dossiers concernent des accusations de trahison ou des litiges liés à la reconstruction.

À l’inverse, de nombreuses familles reçurent des **distinctions honorifiques** :

- la Croix du Feu, symbole du courage des anciens combattants. cf. Wikipedia ;

- la Carte du Feu, répertoriée dans le Livre d’or des titulaires.

Ces reconnaissances, parfois mentionnées dans la presse locale ou sur les monuments, constituent un angle généalogique précieux : elles confirment l’engagement d’un ancêtre et peuvent conduire vers des archives militaires individuelles.

Où chercher : les grandes sources d’archives et bases en ligne

Pour retrouver la trace de vos ancêtres du Hainaut, voici une sélection de ressources fiables et complémentaires :

- Archives de l’État – section Première Guerre mondiale : registres militaires, dommages de guerre, correspondances.

- Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire : dossiers du personnel militaire, décorations, historiques d’unités.

- Cegesoma : centre de documentation sur les conflits contemporains, base “Resistance in Belgium”.

- Bel-Memorial : inventaire illustré des monuments aux morts et plaques commémoratives du Hainaut et de toute la Belgique.

Et bien sûr notre association dispose d’une documentation au sein des bibliothèques de nos trois sections, et d’un réseau de membres, pour vous aider à retrouver des informations.

La mémoire du Hainaut aujourd’hui

Le Hainaut conserve une densité remarquable de lieux de mémoire :

- Le cimetière militaire international de Saint-Symphorien (Mons), inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, où reposent côte à côte soldats britanniques et allemands. cf. notre actualité de 2023.

- Les monuments aux morts qui portent les noms de centaines de jeunes hommes du pays, dans presque chaque commune.

- Les rues, écoles ou places qui rappellent le sacrifice des résistants ou des victimes civiles.

Et chaque année, à la date du 11 novembre, les cérémonies locales se mêlent à des initiatives associatives, expositions, conférences.

Finalement, rechercher un ancêtre de la Grande Guerre, c’est renouer le fil d’une mémoire brisée, bien au delà de la généalogie à portée familiale. C’est aussi comprendre, par les visages et les récits familiaux, ce que la guerre a fait de notre monde.

Notes et références générales

- Guide des sources de la Première Guerre mondiale en Belgique (Bel-Memorial, vol. 1, 2014)

Télécharger le guide (PDF) - Tallier, Pierre-Alain & Amara, Michaël,

« 1914-2018 – Les Archives de l’État et la valorisation des sources relatives à la Première Guerre mondiale »,

Cahiers de la documentation / Bladen voor documentatie, 2018/4, pp. 17-24.

Lire l’article sur le site de l’ABD-BVD - Bel-Memorial – https://bel-memorial.org

- Cegesoma – https://www.cegesoma.be/fr

- Archives générales du Royaume – Section 14-18 – https://arch.arch.be